医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について(2/20追記)新着!!

2月 16, 2026

国は、医療機関等が賃金や物価の上昇の影響を受けている状況を踏まえ、2025年度(令和7年度)の補正予算において、従業員の処遇改善や物価高騰への対応を目的とした医療機関等への給付金支給を決定しました。 申請窓口は各都道府県 […]

3月健康テレホン直接電話相談日のお知らせ

2月 13, 2026

「歯のことで歯科医師に直接相談したい……」という人のために24時間健康テレホンでは、月1回、歯科医師が電話で直接質問にお答えする「直接電話相談」を行っています。ご活用ください。 ◆直接電話相談実施日:2026年3月12日 […]

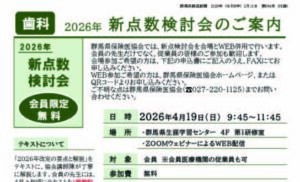

【歯科】新点数検討会開催

2月 10, 2026

日 時 2026年4月19日(日) 9:45~11:45 場 所 群馬県生涯学習センター 4F第1研修室 ZOOMウェビナーによるWEB配信併用 ※アーカイブ配信はありません 定 員 会場:10 […]

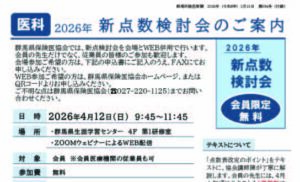

【医科】新点数検討会開催

2月 10, 2026

日 時 2026年4月12日(日) 9:45~11:45 場 所 群馬県生涯学習センター 4F第1研修室 ZOOMウェビナーによるWEB配信併用 ※アーカイブ配信はありません 定 員 会場:10 […]

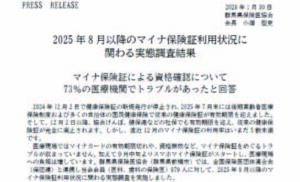

プレスリリース「2025年8月以降のマイナ保険証利用に関わる実態調査結果」報告

1月 30, 2026

会員の先生方におかれましては、2025年11月5日~同月30日に実施した「2025年8月以降のマイナ保険証利用に関わる実態調査」にご協力いただき、ありがとうございました。 調査結果につきましては、本HPで公開するとともに […]